さのやのルーツ

質屋さのやのルーツを辿る

質屋さのや -「佐野屋」屋号の由来 –

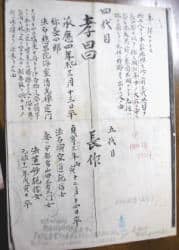

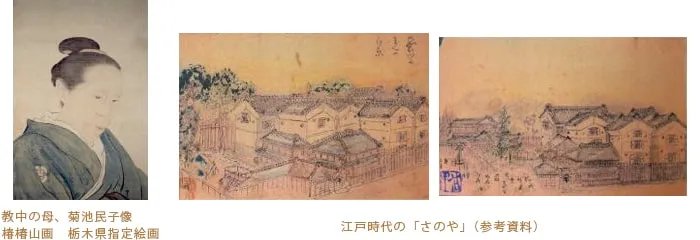

「菊池家中興の系図」は、菊池家第四代目から第十一代目までの家系と分家、別家について編年体で記録されています。著者については記載がありませんが、佐野屋佐孝店二代目菊池教中(1828~1862)であろうと類推されます。

質屋さのやの起源

記録の残っている最古の人物が菊地長四郎孝昌で、徳川幕府第四代将軍家綱の時代、承応4年(1655年)の没年です。この人より本家が振興したとあります。栃木県宇都宮で古着の商いと質屋を営業していました。この後、第七代目菊地治衛門(1690~1748)になって、大阪方面まで出向いて古着を売買するようになり、中興の大功を収めました。

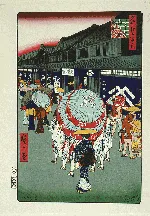

この頃より、分家・別家による各地への出店が相次ぎ、第十代目治衛門孝古(1776~1814)の時には10店舗に拡大し、さらに江戸日本橋や千葉佐原など栃木県外にも進出するようになります。宇都宮の佐野屋菊地治衛門家=佐治を本家として、日本橋の佐野屋孝兵衛家=佐孝、佐原の橋本文蔵家=司店、江戸下谷車坂の吉田丹兵衛家=佐丹と3つの大店が中核となって、佐野屋が大きく発展して行くのが江戸時代も中期を過ぎた文化年間(1800年頃)になります。

質屋さのやの歴史 - 江戸出店 –

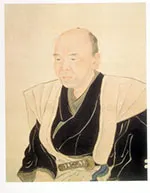

日本橋に出店した佐野屋は、栃木県の真岡木綿を取り扱うことで、飛躍的に業績を伸ばして、白木屋、大丸屋、越後屋などと肩を並べる白子組問屋仲間の一員となりました。また当時の文人画家、椿椿山や渡辺崋山などとの交流、高久靄崖父子への資金援助などを通して、日本画への造詣や収集、鑑定なども手がけました。

日本橋初代の淡雅が嘉永6年になくなると、二代目の教中は、黒船来航による江戸の混乱や安政大地震による損害を機に、宇都宮に戻って鬼怒川沿岸の新田開発などに商売の転換を図ろうとしました。また一方、姉の夫で儒者の大橋訥庵を中心とした、宇都宮を中心とする尊王攘夷運動に加わって資金的な黒幕となり、後に坂下門外の変に連座して幕府に捕縛されてしまいます。地震による損害や、新田開発の費用、獄中への支援と助命嘆願運動などで、多大な資金を費やすことになりました。教中は許されて半年後に出牢することができましたが、出牢後まもなく亡くなってしまいます。

質屋さのやの歴史 - 江戸から明治へ –

三代目の時に、妹の久子に宇都宮本家筋から婿を迎えて、本所石原に質屋を出店します。本所の佐野屋は質屋としても規模が大きく、東京の質屋番付で上位に数えられていました。

明治から大正にかけて、日本橋と本所で順調に発展して行った佐野屋ですが、大正12年の関東大震災で、ともに大きな被害を受け、本所の佐野屋は家屋敷ごと焼失、日本橋佐野屋も被害を回復することが難しく、昭和2年には閉業のやむなきに至っています。 大塚の佐野屋は、関東大震災の前年、大正11年11月に、本所佐野屋から分家して大塚に出店しました。本所、日本橋が壊滅的大被害に遭ったのに対して、大塚佐野屋は幸い大した被害もありませんでした。

太平洋戦争末期に空襲で大塚も焼けてしまいましたが、終戦とともに再興し今日に至っています。

中古ブランド品販売のパイオニア

「さのや」はこうして、常に質屋として、中古ブランド品の販売のパイオニアとして、社員全員がチャレンジしています。この「さのや」のホームページも大きなチャレンジのひとつです。しかしその一方、庶民金融としての質屋の発展も忘れてはいません。国内有数の宝石鑑定機関から講師を招き年間を通じて社員研修に力を入れて、人材養成に努めています。こうして現在も全国でトップグループに入る質屋営業を続けています。